基于脑机接口的实时SAR图像目标检测软件V1.0

用户手册

1 简介

2 软件环境与硬件要求

2.1软件环境

2.2硬件环境

2.3开发工具

3 快速序列视觉呈现方式

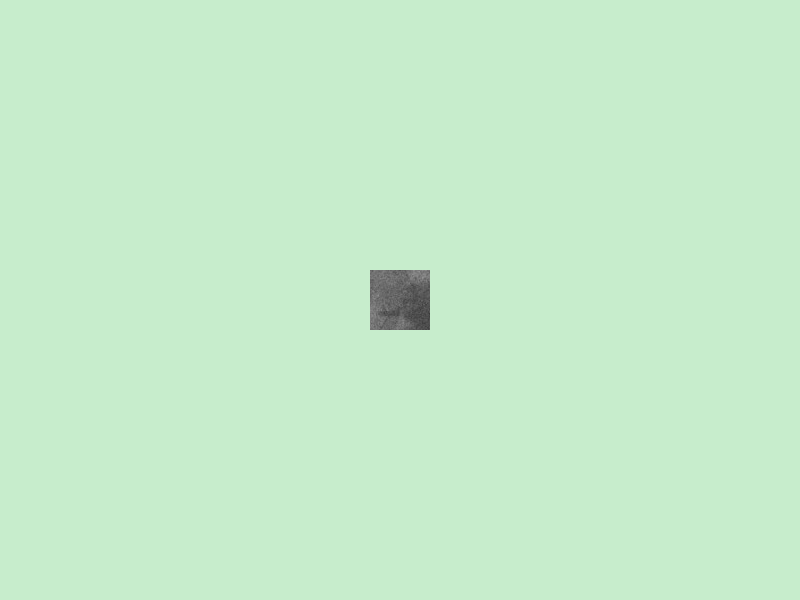

3.1刺激切片生成方式

3.2刺激切片呈现方式

4 脑电数据采集

5 系统构成

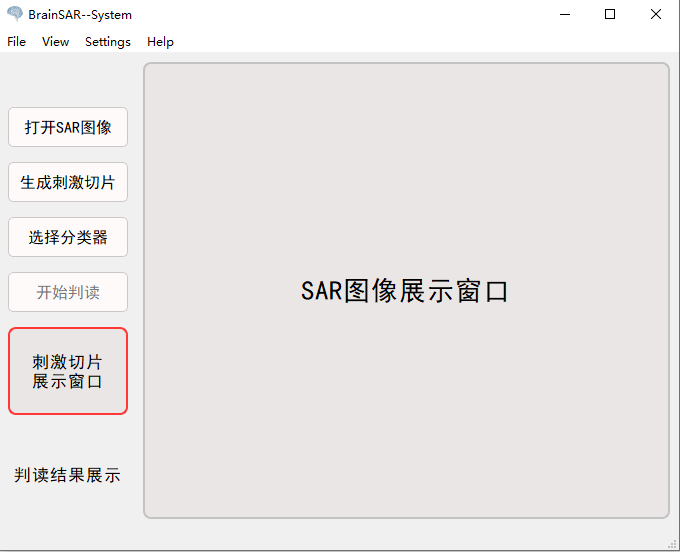

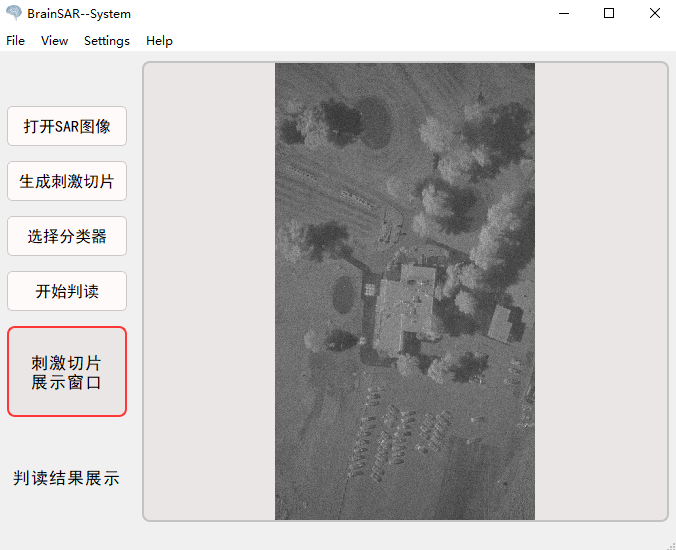

5.1 系统模块说明

5.1.1 人机交互装置

5.1.2 刺激切片呈现装置

5.1.3 脑电信号采集装置

5.1.4 脑电信号管理装置

5.1.5 脑电信号分类装置

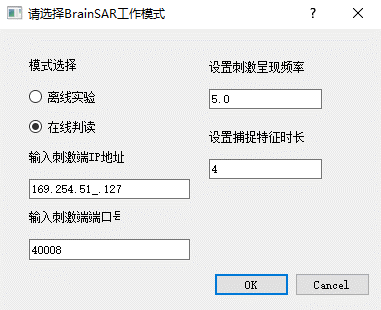

6 使用流程

7 常见问题

1 简介

合成孔径雷达(Synthetic Aperture Radar,SAR)具有全天候、全天时、作用距离远和对地表有一定穿透能力等特点,与可见光、红外等其他类型遥感成像技术相比具有独特的优势[1],已广泛应用于国民经济和国防安全的各个领域。SAR图像的特征决定了其应用的广泛性,同时也增加了SAR图像处理与分析的复杂性。受雷达成像模式、分辨率、视角、目标与背景特性等众多因素的影响,基于SAR图像的自动目标检测与识别仍是一个极具挑战性的难题。尽管现有研究已经提出了大量的自动处理方法,但其性能仅能在特定的操作条件下得到保证,面对多模式、多极化、多参数、高分辨率成像、多目标类型、复杂背景,以及存在变体、伪装和欺骗等开放式复杂环境时,现有计算机自动分析方法的性能仍无法满足实际应用的需求[2],因此基于视觉专家的人工判读仍是SAR图像分析的重要手段。视觉专家的显著特征是反应准确率更高、行为鲁棒性更好、抗干扰能力更强,但是受专家数量的限制以及疲劳、伤病等因素的影响,传统人工判读方式难以满足大数据量、强实时性的任务需求,导致大量的图像数据得不到有效的分析和利用。

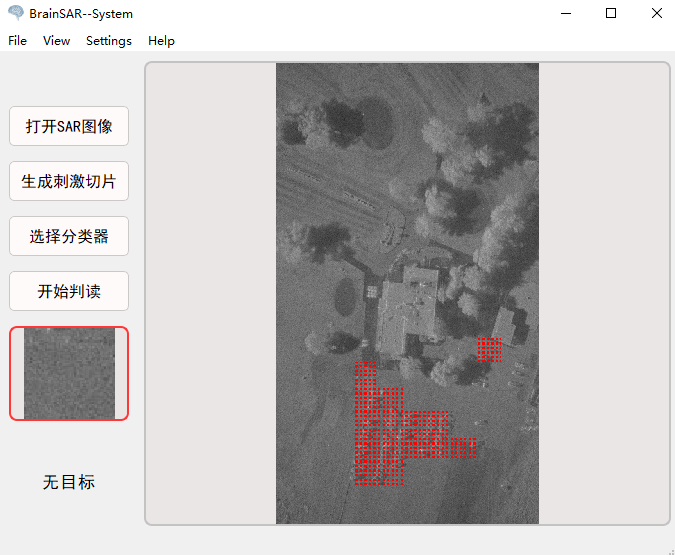

对于SAR图像目标检测任务,传统的人工判读检测方法存在着耗时耗力的明显缺点,而传统的计算机自动检测方法存在着复杂场景下检测性能低、不同场景泛化能力差的问题。为了解决现有技术的问题,本软件设计了一种能够提高SAR图像目标检测效率的基于脑机接口的实时SAR图像目标检测系统。

脑机接口技术(Brain Computer Interface,BCI)是一种涉及神经科学、信号处理、模式识别、计算机等多学科的交叉技术,通过非自然的方法实现大脑内部信息和外界环境的沟通,为人机交互提供了一种崭新的信息交互方式[3]。非侵入式BCI技术由于大脑信号采集方式是无创的,因此具有更广阔的应用前景。BCI技术的目的在于利用特异刺激引发大脑特定的诱发电位,该特定电位既可以作为判断大脑活动的依据,也可以作为判定引发该大脑活动的刺激是否具有特异性的依据。P300是大脑认知过程中的一种诱发电位,是一个潜伏期大约为300ms具有正电位波峰的波形[4]。P300的波幅与相关目标刺激出现的概率成反比,即目标刺激出现的概率越大,P300的幅值就越小,而目标刺激出现的概率越小则相应的P300幅值越大。小概率刺激(oddball)实验范式是常用的事件相关电位(Event-related Potential,ERP)实验范式之一[5],经典的oddball范式是指频率固定的连续刺激中只包含有同一感觉通道(视觉、听觉等)的两种刺激,并且刺激出现概率有显著的差别。大概率刺激被称为标准刺激(standard stimuli),小概率刺激被称为偏差刺激(deviant stimuli)。偏差刺激通常应小于20%,相应地,标准刺激通常大于80%。该实验范式是产生P300等与刺激概率有关的ERP的重要实验范式。快速序列视觉呈现(Rapid Serial Visual Presentation,RSVP)任务是指给被试呈现一系列视觉刺激,每秒6-20个刺激的快速呈现[6]。每个刺激物呈现在计算机屏幕的同一位置,每个刺激呈现时间相等,前一个消失后连续地出现下一个视觉刺激。

BCI技术为提高人工判读的效能提供了一种新的技术途径,应用BCI技术提高判读人员的判读效率及识别准确率。本软件首先将大幅面图像分割为小的刺激切片,由于在一般场景下包含目标的刺激切片数量远小于不包含目标刺激切片的数量,满足oddball实验范式的要求,采用RSVP视觉呈现方式呈现每张刺激切片供判读人员判读,包含目标的刺激图片可以诱发的判读人员P300信号,运用脑电分类装置对P300信号的分类,实现目标的自动检测。

2 软件环境与硬件要求

2.1软件环境

,

, ,

, ,

, ,

,

2.2硬件环境

呈现管理计算机: ,内存

,内存 ,分辨率

,分辨率 的显示器,百兆局域网。

的显示器,百兆局域网。

检测管理计算机: ,

, ,内存

,内存 ,百兆局域网。

,百兆局域网。

脑电信号采集装置:荷兰 公司的

公司的 脑电仪,脑电信号采集装置的具体说明详见第四节。

脑电仪,脑电信号采集装置的具体说明详见第四节。

2.3开发工具

PyCharm、Qt designer。